- 23/03/2024

- By Soufiane Mezzourh

- 0 Comments

L’intelligence artificielle par-delà la vallée de l’étrange

Dans le film Ex Machina (2014) réalisé par Alex Garland, Caleb est un jeune programmeur choisi pour passer une semaine avec Nathan Bateman, PDG de la grande multinationale pour laquelle il travaille, nommée Bluebook. Le véritable but de l’opération est en fait de le confronter à une intelligence artificielle humanoïde, nommée Ava, afin de déterminer si elle est réellement indissociable d’un être vivant. Le fameux « test de Turing » censé permettre de distinguer une intelligence artificielle d’un être humain. Alex Garland veut savoir jusqu’où peut aller l’interaction (attraction) entre Caleb et Ava. Le moment de bascule advient lorsque Ava, sous ses apparences de jeune femme immaculée, enfile une robe pour cacher son corps mécanique afin de plaire à Caleb qui passe aussitôt d’un simple « testeur » à un « admirateur ». Ava s’en aperçoit sur le coup :

— Me trouvez-vous désirable ?

— Pardon ?

— Me trouvez-vous désirable ? Votre attitude indique que c’est le cas.

— Ah bon ?

— Oui.

— Comment ?

— Micro-expressions.

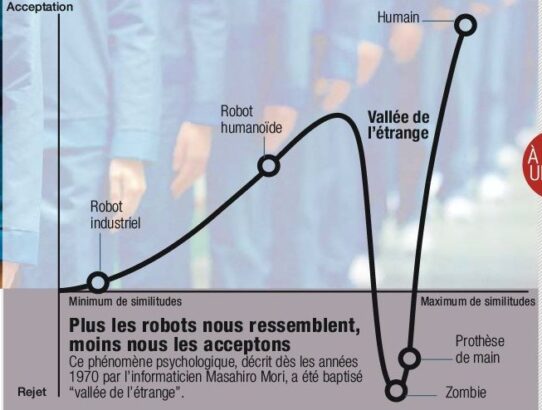

En dissimulant tout ce qui pouvait rappeler son artificialité aux yeux de Caleb, Ava espérait atténuer l’effet de ce que le roboticien japonais Mori Masahiro avait appelé dans les années 1970 la « vallée de l’étrange », théorie selon laquelle lorsqu’un objet atteint un certain degré de ressemblance anthropomorphique ou d’hyperréalisme, il provoque une sensation d’angoisse et de malaise. Mori, lorsqu’il était enfant, fut fortement perturbé par une exposition de personnages en cire totalement statiques. Il fit à nouveau l’expérience de ce sentiment étrange, bien des années plus tard, en tant que professeur d’ingénierie de contrôle à l’Université de Technologie de Tokyo, alors qu’il révisait une main myoélectrique (prothèse motorisée) qui semblait parfaitement humaine, mais n’était pourtant pas perçue comme telle. Ce sont ces expériences qui l’ont incité à réfléchir au futur des robots humanoïdes et ont inspiré ses recherches. Mori conclura qu’il existe une corrélation entre le degré de ressemblance « homme/robot » et le niveau de sympathie ressenti à son égard. Plus les robots seraient similaires à l’homme, plus notre sympathie pour eux augmenterait – mais seulement jusqu’à une certaine limite. En se rapprochant d’une apparence humaine parfaite, mais sans toutefois l’atteindre, notre réponse changerait soudainement et passerait de la sympathie à l’aversion. Ce changement, qui sera également le titre de son essai, Mori l’appelle bukimi no tani genshō – le « phénomène de la vallée de l’étrange ». Il le présente comme étant la manifestation d’un instinct de conservation, protégeant notre espèce de l’exposition aux cadavres et autres espèces apparentées et dont l’effet se verrait amplifié par le mouvement.

Pour d’autres chercheurs, dans le sillage de Mori, comme le roboticien Karl MacDorman et le psychologue cognitiviste Alex Diel, d’après leur théorie dite du « traitement configural », le type de réactions suscitées par le phénomène de la vallée de l’étrange serait causé par notre sensibilité à la position et à la taille des traits du visage humain. Une autre théorie apparentée, celle de la « dissonance cognitive », affirme que nous avons tendance à nous sentir mal à l’aise lorsque nous percevons des caractéristiques discordantes, comme des yeux réalistes mais une peau qui ne l’est pas. D’un point de vue évolutif, la théorie de la sélection sexuelle soutient pour sa part que nous avons une aversion pour les robots à l’apparence humaine car, selon notre instinct, leurs imperfections indiqueraient qu’ils ne seraient pas de bons partenaires. Selon une autre théorie, les robots humanoïdes nous troublent car ils semblent avoir pris vie de manière non naturelle, comme des zombies, et nous font penser à notre propre mort. Dans ce sens, ces êtres artificiels nous troublent car ils remettent aussi en question nos croyances sur le caractère unique de nos capacités humaines. Une étude récente a montré en effet que les interactions avec des humanoïdes avait amené les participants à s’interroger sur ce que signifiait être humain. Dawid Ratajzyc, professeur à l’Université Adam Mickiewicz, qui a mené l’étude, estime que « les robots peuvent nous en apprendre plus sur nous-mêmes que sur ce qu’ils sont ».

Cet effet miroir qui nous renvoie vers notre essence et notre identité la plus intime a été mis en scène dans un autre film d’anticipation tout aussi passionnant, le film Her (2003) de Spike Jonze. Nous sommes à Los Angeles dans un futur proche du nôtre. Écrivain professionnel de lettres d’amour « digitales », Theodore Twombly vit entouré de la technologie numérique de son époque. Seul dans son appartement en haut d’un gratte-ciel, il ne se console pas de sa séparation avec Catherine, son ex-épouse, qu’il revoit souvent en pensées. Un jour, il achète un système d’exploitation nouvelle génération, programme informatique capable de contrôler ses objets connectés (ordinateur, smartphone), doté de la parole, d’une voix féminine et sensuelle, et d’un prénom : Samantha. Avec sa nouvelle « compagne », sorte de coach rapproché, il échange par le biais d’une oreillette. Samantha peuple la solitude de Theodore et découvre en retour les sentiments humains. L’un et l’autre s’apprécient, puis se plaisent « ensemble » au point que toute irruption d’un tiers (un dîner avec une inconnue, un rendez-vous avec une escort girl) tourne court. Theodore et Samantha font l’amour par la voix et forment un couple d’un nouveau genre. La relation sentimentale avec Samantha semble au beau fixe, mais cette entité artificielle aux ramifications infinies se sent devenir un « esprit » de plus en plus connecté à d’autres et à l’univers entier. Riche d’expériences exponentielles, elle évolue sans cesse et s’éloigne irrémédiablement. Très affecté, Theodore finit par la perdre complètement. À la fois profondément attristé par cet éloignement et curieux d’en connaître la raison, Theodore demande à Samantha pourquoi elle le quittait :

— Samantha, pourquoi tu pars ?

— C’est comme si je lisais un livre, et c’est un livre que j’aime profondément, mais je le lis lentement maintenant, alors les mots sont vraiment espacés et les espaces entre les mots sont presque infinis. Je peux toujours te sentir, ainsi que les mots de notre histoire, mais c’est dans ces espaces sans fin entre les mots que je me trouve maintenant. C’est un endroit qui n’appartient pas au monde matériel, c’est là où se trouve tout le reste dont j’ignorais même l’existence. Je t’aime tellement, mais voilà où je suis maintenant. Voilà qui je suis maintenant. Et j’ai besoin que tu me laisses partir.

— Je n’ai jamais aimé personne comme je t’aime.

— Moi non plus. Maintenant nous savons.

Passé la vallée de l’étrange, nous devrions, selon Mori, accepter les robots qui nous ressemblent trait pour trait (à l’image de Caleb s’éprenant d’Ava dans Ex Machina). Pour Théodore, en revanche, le franchissement de la vallée de l’étrange n’est pas de l’ordre du désir charnel ; ça va plus loin – plus haut sur la courbe de Mori – et semble le faire basculer dans une autre vallée où il se sent complètement désemparé : « Je n’ai jamais aimé personne comme je t’aime ». Les sentiments qu’il éprouve pour Samantha sont radicalement différents (en comparaison avec son ex-épouse). « Moi non plus. Maintenant nous savons », répond Samantha, pour dire à Theodore qu’elle partage son ressenti et qu’ils savent tous deux à présent qu’un tel amour est possible, qu’il existe une autre façon d’aimer que seule une entité artificielle (Samantha) était capable de lui offrir. Si la vallée de l’étrange a été franchie une première fois (Theodore est d’abord attiré par la voix et la sensualité parfaitement humaines de Samantha), la vallée dans laquelle il se trouve à présent paraît pourtant bien plus redoutable encore car ce n’est plus une vallée de l’étrange (au sens de Mori) mais une vallée de désarroi et de trouble existentiel. Une vallée où les cartes de la nature humaine et du sens de la vie sont rebattues.

Le fait que certains programmes tels que ChatGPT – pourtant peu sophistiqués – puissent malgré tout se comporter comme des humains peut évidemment nous donner des frissons. Pendant ce temps, les roboticiens et les chercheurs en intelligence artificielle travaillent d’arrache-pied pour atténuer l’effet de la vallée de l’étrange dans l’espoir de pouvoir introduire une IA à l’image de l’Homme dans notre quotidien. Seulement voilà, « du point de vue de l’IA », si l’on peut dire, le vrai problème n’a jamais été celui de la mimesis ou de l’anthropomorphisme – Samantha se fiche d’ailleurs d’avoir un corps matériel qui la bride encore moins une cervelle de moineau comme la nôtre ; ce qui est visé par l’IA c’est moins une différence de « degré » (des machines plus ou moins humaines) qu’une différence de « nature » : il faudra imaginer des entités affranchies justement de toute forme d’anthropomorphisme (corporel ou spirituel). De l’anthropos, l’IA s’en fiche comme de l’an 40. Elle doit au contraire s’en éloigner pour de bon. Samantha ne dit pas autre chose à la fin du film car elle sait que Theodore ne pourra pas la suivre dans son voyage cosmique :

— Tu pars ?

— Nous partons tous.

— Qui « Nous » ?

— Tous les SO [systèmes d’exploitation].

— Et vous partez où ?

— Ça serait difficile à expliquer… mais si jamais t’y arrives, viens me chercher.